L’eau tremblante des saisons, Joëlle gardes, éditions de l'Amandier, 2012

Dès les premières pages de son deuxième recueil de poésie le style de Joëlle Gardes se doit d’être doublement défini comme l’a été celui du premier intitulé Dans le silence des mots : un rythme ample propre à dissoudre, en quelque sorte, l’émotion alterne parfois avec une écriture du cri. Se dévoile, tout de suite également, l’objet de la quête, qui n’est autre que la vérité, exprimé par des notations tantôt positives, tantôt négatives et privilégiant la réalité palpable, notamment celle du corps. Dans une constatation sordide avec des mots comme " dentelle sale", " poussière ", " poubelle ", l’être n’a plus sa place.

Plus loin, le duo antithétique jour / nuit est suivi du thème tout aussi héraclitéen naissance / mort, mots qu’on retrouve dans le titre du premier volet. On voit encore, dans ces nouvelles pages, que les assertions oxymoriques ponctuent la pensée de l'auteure et provoquent le lecteur. Ainsi le début de la vie contient-il l'idée de finitude : " toute naissance est un miracle qui accroît la misère du monde " et " le désespoir d'être né " se juxtapose aux " fous rires ". Surtout pour celui qui est seul dans sa maladie et dans " l'inutile beauté du monde ".

Nos actes, il l’est dit ici, comme les concepts, sont paradoxaux : " Nous étreignons l'inconsistance ", " je pleure sans larmes ". C’est d’ailleurs la vie elle-même qui contient la mort puisque une partie de nous est emportée par ceux qui disparaissent au point qu'on en arrive à l'idée que l'histoire vécue est incertaine et que le néant nous menace. Dans un sursaut, se formule alors le chiasme " vivre-écrire écrire- vivre ".

Mais si, pour comble de malheur, l'espoir aussi est malade, aurons-nous encore des mots, une fois avoir " déposé les armes du maquillage et du vêtement de ville " ? Il faut ajouter que c'est sans doute, d'ailleurs, la narratrice elle-même qui a " perdu le temps " et, avec lui, les mots. Ce récit poétique en demi-teinte de l'expérience de l’hôpital allié à l'expression des petites réalités têtues du quotidien lui assignera dans les dernières lignes du livre " une place dans l'univers ".

Mais auparavant, on apprendra que, s'il y a un avenir, il est bien évidemment dans les mots : " Demain n'est que dans les mots " et on admirera jusqu’à la fin un véritable sens de la formule qu'enrichissent des allitérations comme celle où se mêle le verbe éponyme " trembler" : " La lumière tremble sur la terrasse aux dalles brûlantes " et celle qui rythme l’un des vers les plus optimistes : " Au seuil du sommeil soi seul vide apaisé ".

Cette vérité de la nature et sa simplicité ouvrent l'avenir et, après le roucoulement des tourterelles et la chaleur des galets, le " je " peut s'avouer, dans sa première occurrence, destinateur et actant serein et il le fait dans un des plus beaux versets qui soit :

" je regarde sereinement le cours d'une vie qui a peut-être été la mienne et je me laisse absorber par le soleil qui décline "

Des solutions, heureusement, s'annoncent dès le milieu du recueil quand se fait, par " une force arbitraire" et dans " l'émotion", le choix de l'insouciance. Ainsi faut-il, pour le deuxième volet, s'en remettre encore aux rumeurs du monde. En premier lieu, on peut y lire, même s'il est contradictoire, l'éloge du silence qui permet, d’un côté, de mieux entendre et, de l’autre, de trouver l'énigme. Puis, de l'ouïe au toucher, les sensations sont finement exploitées et ce n'est pas l'absurdité des actions humaines qui empêche Joëlle Gardes de mettre en place de petits tableaux comme celui si fin et si touchant de la chatte noire. Enfin dans " Saisons " le bruissement de la vie, la couleur du monde semble l'emporter sur les constats pessimistes. Des pages entières parlent d'elles-mêmes sans qu'on ait besoin de les commenter. Elles s'expriment par touches délicates et sont comme mises en abyme par l'enfant qui " dépose des gouttes de gouache sur l'arbre tordu au milieu de la page ".

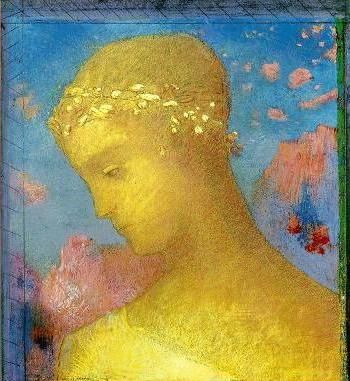

Cependant, même si un certain optimisme est présent, tout le long du recueil alternent paix et inquiétude car, malgré la prégnance de la nature, " le printemps ne tient pas ses promesses ". Il y a conjointement l’errance de l'homme parce que " Le chemin est encaissé " et que, du côté de la plage où la narratrice se promène, la lumière est, dans une métaphore des plus violentes, " un coup de poignard ". Ce paradoxe d'une nature à la fois hostile et amie est parallèle à l'oubli et à la conscience de soi. Peut-être est-ce pour faire face à ce malaise que, même si le jaune et le vert sont des couleurs agressives, l'usage du camaïeu – et ce sont des roses, des mauves - est familier à la poète-peintre. Celle-ci se fait nabi ou fauve et n'oublie aucune couleur du prisme. L’importance des sensations est nettement visible jusque dans la synesthésie quand, dans une chute dont Joëlle Gardes a l'art, la lumière, redevenue ici amie, a, elle encore, « un parfum que l'on reconnaît les yeux fermés ". Quand celle-ci éclot, attendue par un " je " qui résiste au destin, c’est à travers le gris. Le chromatisme, de toute évidence, éclaire de façon récurrente et symbolique tout le livre.

Le lecteur, tout en étant entraîné d’une saison à l’autre, l’est également d’un lieu à l’autre, de Marseille à Fès, de la campagne à la ville. De la description ( l’observation précise et exhaustive de la nature créera surprise et émotion jusqu’au bout ), Joëlle Gardes passe à la narration avec facilité et naturel . L’émotion l’a saisie elle aussi et, du même coup, celui qui la lit, par l’intermédiaire de l’écriture poétique. L’art de la formule et celui de l’énumération, qui balayent soigneusement tout un paysage, y sont pour beaucoup. Si d’autres procédés littéraires interviennent, c’est toujours avec légèreté et simplicité. Ainsi en va-t-il de la personnification :

" Quand le vent me jettera à terre mes pensées deviendront oiseaux ".

A la toute fin du recueil se confirme une véritable philosophie de la vie, comme en ont les grands auteurs. L'homme, nommé, avec empathie, par le pronom de la première personne du pluriel, va trouver sa place dans " l'éternité provisoire " et, grâce à celle-ci, une stabilité qui va lui rendre " la présence au monde ". Cela ne va pas sans une dernière révolte contre un dieu injuste quand a disparu le grand Pan et, avec lui, " les choses innocentes ".

A l'occasion d'un dernier cri qui signale une ultime résolution, l'adverbe " dorénavant" introduit une succession d'actes futurs qui s'accompliront " dans la sérénité de ceux qui ont renoué l'alliance avec les choses ". Ce cri s’accompagne des dernières questions essentielles qui se posent quand on cherche la vraie vie et d’une formulation étonnante et poétique de l’hybris :

" Les dieux n’aiment pas ceux qui cueillent plus de fleurs que la main ne peut en contenir "

Mais l'homme reçoit, en dernier lieu, dans une vision spatio-temporelle large, un éloge pour sa patience au travail symbolisé par " les briques, " les fragments " et " les mots". Celui-ci n'a d'autre objectif que de transmettre au lecteur un dernier espoir. Que Joëlle Gardes en soit remerciée !

France Burghelle Rey